Lo más visto | Most Viewed Essays

- El Señor de Limoncito «Guardián de la ciudad» de San Cristóbal. El Cristo de la Villa: serenidad atemporal en una talla escultórica devocional, entre el arte del Gótico tardío y el Barroco │ ‘El Señor de Limoncito’/The Christ of Little Lemon Tree, a Rayonnant Gothic and Baroque Wood Polychromed Sculpture in San Cristóbal City

- Nuestra Señora de la Consolación de Táriba: Misterios develados de una virgen románica en América | Unveiling the Misteries: Our Lady of Consolation of Táriba or Tabula Taribae, An Older Romanesque Wood Panel Painting in the Americas

- Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Lobatera. Un lienzo cuatricentenario | Quadricentennial Year of a Masterpiece: Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá, Lobatera, Táchira State, Venezuela

- El Cuartel Nacional de San Cristóbal o Cuartel 'Bolívar': reseña de una arquitectura defensiva │Tachiran Military Buildings: Cuartel Nacional de San Cristóbal or Cuartel 'Bolívar' ('Bolívar' Army Barracks-Fortress)

- El Santo Cristo de La Grita, una talla del barroco tachirense, s. XVII | The Christ of La Grita. A Tachiran Baroque Wood-Carving from the 17th-century

jueves, 27 de junio de 2024

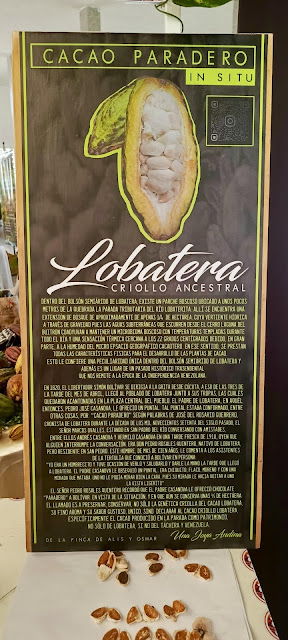

El cacao tachirense extrafino variedad "Lobatera" : su resurgir como patrimonio de la tierra y su gente │ The Revival of the Tachiran 'Cacao' (cocoa) Heritage in Lobatera

jueves, 7 de diciembre de 2023

Pensamiento y fuerza: Una meditación sobre los leones de Capacho y la tachirensidad│Thought and Strength: A Meditation on the Signs of the Tachiranness

«Leo, fortissimus bestiarum, ad nullius pavebit occursum». Liber Proverbiorum 30:30 - «El león, el más fuerte entre los animales, que no retrocede ante nada». Libro de los Proverbios 30:30.

En el s. XVIII el grupo escultórico que representaba a dos leones, uno en reposo y otro activo o al ataque, tenían el objetivo de simbolizar y manifestar los dos lados del poder del monarca o del Estado: el ejercicio de la autoridad en paz (en reposo) y el uso de la fuerza y control (de pie o activo).

Este fue el caso de los dos leones, ornamentales y a su vez simbólicos del poder, que ordenó Carlos III de Borbón colocar en el tramo final de la escalera principal interior del Palacio Real de Madrid. Estas esculturas fueron realizadas por los artistas Felipe de Castro y Robert Michel.

En el caso que exponemos aquí, por igual, no descartamos la probabilidad que el funcionario que ordenó adquirir estas esculturas ornamentales francesas decimonónicas o hierro fundido patinado en negro, por orden del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, Gral. Cipriano Castro, partiendo de querer simbolizar el poder del nuevo Estado y gobierno presidido por los tachirenses, por primera vez en la historia de la nación venezolana, se inclinara también por una representación más cercana a sus afectos y más cercana a su tierra natal: simbolizar a la historia de los dos Capachos, luego de la división del poblado original en 1875. Un león dirige su mirada hacia Capacho Nuevo, el otro mira hacia Capacho Viejo.

El nuevo representado con la fuerza, vigor e ímpetu de la juventud, en el león que, de pie, se muestra desafiante. El viejo, sentado, representado en la paciencia y serena tranquilidad que da la seguridad de la experiencia, aquella a la que sólo se llega con el pasar de los años.

En 1927, otras dos figuras de leones se colocarán en el coronamiento del Palacio Municipal de la ciudad de San Cristóbal que, en 1931, pasaría a ser el Capitolio del Estado Táchira, siendo identificado como: el Palacio de los Leones.

La paciencia que da el pensamiento y la fuerza

Ya en el siglo XIX se nos puso el mote de: «la leonera» por nuestra característica libertaria y guerrera. Luego, en algo más descriptivo, el ser tachirense se asoció con pensamiento y fuerza. Así lo dejó escrito en prosa metafórica y simbólica el Dr. Vicente Dávila (Capacho, 1874 – Caracas, 1949) en el acto de sepelio del jurista y magistrado Dr. José Abdón Vivas Sánchez (Lobatera, 1863 – Barcelona/España, 1918), al insertar la figura del león en la mentalidad política e intelectual de la época como representación del tachirense, desde la gesta de los ejércitos de la Revolución Liberal Restauradora (1899-1908). Idea que sería continuada en el período político conocido como de la Causa de la Rehabilitación Nacional (1908-1935):

«Un día, las águilas del pensamiento y los leones de la fuerza, abandonando sus cumbres y cavernas andinas, llegaron al pie del Ávila no en son de conquista, sino en pos de sus hermanos para unificar en el seno de la patria la familia venezolana […] ¡Hermano y compañero en la santa religión de una Causa, descansa en paz en la tierra de tus mayores! que si no son rosas del hogar tachirense las que cubren tus despojos, son rosas avileñas, sus hermanas, las que piadosamente te ofrendan tus amigos ¡Adiós!» (Oración fúnebre pronunciada por el Dr. Vicente Dávila en el sepelio del Dr. Abdón Vivas Sánchez, Cementerio General del Sur, Caracas, 20 de diciembre de 1917) [DÁVILA, Vicente, “Abdón Vivas” en Gente del Táchira, recopilación y selección de Anselmo Amado, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, Nº 61, tomo II, p. 242].

Será el Dr. Antonio María Pérez Vivas (Psicología tachirense y desarrollo, Editorial Arte, 1966, p. 11), uno de los referentes clásicos del estudio de nuestra idiosincrasia como pueblo, quien concrete y defina esa característica:

Es por todo ello que creemos que quien ordenó las esculturas para el Mercado de Capacho, sin buscarlo, logró y legó algo más, dejar en hierro fundido el símbolo representativo de la tachirensidad, desde 1907.

Samir A. Sánchez (2012)

Fotos: Samir A. Sánchez (2010. Esculturas con el color y pátina original de 1907. 2023, tomada en el Museo del Louvre).

sábado, 27 de mayo de 2023

De Rerum Memoria: Nuestro paso por la Academia de Historia del Táchira │De Rerum Memoria or Footprints on the Road: My Memories of The Táchira State Academy of History

Academia de Historia del Táchira

Testis temporum et lux veritatis

…un pueblo tiene la eternidad de su memoria

Memoria de Actividades

1998-2000

Nos complace rendir el informe de labores de la Academia de Historia del Táchira en el período comprendido entre el 23 de mayo de 1998 y el 23 de mayo del 2000, en el que la corporación se reúne en pleno para dar posesión a la Junta Directiva para el período académico 2000-2002, elegida en sesión ordinaria del día 8 de marzo del presente año.

El período académico que hoy termina fue de fecundas realizaciones, vistas en su continuada y normal funcionalidad institucional. Se celebraron dieciocho sesiones ordinarias, una especial y tres solemnes, en las que se trataron los más diversos temas de historia del más vivo interés y de actualidad algunos, y se presentaron libros y otros trabajos de investigación que constituyen un valioso aporte a la cultura histórica regional y nacional. Asimismo se emitieron cinco acuerdos, un documento institucional, tres comunicados públicos y tres lecturas académicas.

En este sentido debemos destacar la labor de los Individuos de Número, quienes permanentemente viven dedicados a la investigación y al estudio de la historia del Táchira y de Venezuela, en lo político, cultural, artístico, científico, social, militar, eclesiástico y económico, a través de trabajos que periódicamente se van dando a conocer en las sesiones, en las publicaciones que logran los individuos de número, o bien en la cátedra universitaria y en conferencias y simposios.

De esta manera la Academia de Historia del Táchira mantiene el propósito de crear una conciencia histórica regional y nacional con base en la enseñanza de lo que ha sido el Táchira de ayer, de hoy y de siempre.

En la

ciudad de San Cristóbal a los diez días del mes de mayo de dos mil.

Ilust. Mons. Raúl Méndez Moncada Samir Abdalá Sánchez E.

Protonotario Apostólico de Su

Santidad

Presidente Secretario

jueves, 18 de mayo de 2023

El gran terremoto de 1875: crónica y relatos del desastre en Lobatera │ The Great 1875 Earthquake. An account of the Lobatera Disaster

«Me huele a Lobatera»

“Estaría pisando los once años y ya estaba trabajando en un barbecho en La Molina, era un zagaletón (andinismo por zagalón) arando con una yunta de bueyes cuando de pronto y sin motivo alguno los bueyes se echaron en tierra. Intenté ucharlos pero no se levantaban. Al poco rato un ruido muy fuerte que provenía de debajo de la tierra me hizo tambalear y caer, y quede tendido en el campo desde donde pude sentir el estremecer de la tierra y ver como las copas de los árboles se agachaban y tocaban el suelo de lado y lado y no me podía levantar. La tierra se abría en zanjas y se cerraba. Aun queda una zanja abierta por el terremoto cerca de Lobatera en Zaragoza. Después bajamos a Lobatera a saber de nuestra familia. Llegamos a nuestra casa, la casa del Higuerón detrás de la Iglesia y gracias a Dios sólo se vinieron al suelo los techos y no le pasó nada a mis tíos que estaban allí. En el pueblo el alboroto era grande, muchas casas en el suelo, la Iglesia se desplomó, el Padre Gómez corría de un lado a otro tratando de ayudar y poner orden. Recuerdo que a la Virgen la sacaron debajo de los escombros y la pusieron en una de las esquinas de la plaza bajo un toldo. Al poco rato, vino una ventisca con lluvia muy fuerte y voló el toldo y la imagen se mojó, de allí le vienen las manchas de agua que tiene la imagen de la Chiquinquirá. Fue por poco tiempo pues todos los presentes corrimos a taparla y levantarle un nuevo toldo más fuerte que la protegiera”. Versión oral relatada por Don Macario Sandoval Mora (29 de febrero de 1864 - 11 de agosto de 1944) a su familia y copiada por una de sus hijas, la maestra Delfina Sandoval Zambrano (1901-1992).

jueves, 20 de abril de 2023

Identidad ucatense - Programa de Liderazgo Ignaciano Universidad Católica del Táchira 2023 │Ignatian Leadership Program - UCAT Identity 2023 (virtual class)

Identidad ucatense y Mag+s

Desde sus orígenes hacia su futuro

Programa de Liderazgo Ignaciano 2023 - Universidad Católica del Táchira

domingo, 26 de marzo de 2023

Imaginación y fundación de la ciudad de San Cristóbal: “para despertar la conciencia tachirense” │Histoy at work 1561-2023: the Awakening of Consciousness of Táchira State

La sucesión de palabras en la voz del escribano nos impulsa a expandir nuestro horizonte para conocer los remotos lugares que menciona y, así, dirigir la mirada hacia el norte. La misma nos lleva, desde donde estamos, pasando con vista de águila por sobre montañas, serrijones y selvas que dibujan el curso de los ríos Lobaterita, Escalante, Guaramito y Grita, hasta dejarnos en el calor de las riberas de los ríos Zulia y Catatumbo (antiguos Brazos de Herinas) y la costa sur del Lago de Maracaibo.

Al mirar al sur, como en el vuelo de las tijeretas de la autora Ann Osborn, surcamos vastas y cálidas planicies en los actuales llanos occidentales de Barinas y Apure, hasta llegar y detenernos ante el pausado oleaje de las aguas que rompen contra las riberas de los ríos Uribante y Sarare. Allí comenzaban “los llanos de Venezuela”.

Por el naciente, la mirada en vuelo nos eleva por sobre las altas e imponentes montañas de la cordillera hasta llegar al paso de Pueblo Hondo, en la cumbre del páramo de La Negra. Un paso en el camino real de la cordillera que fue marcado como hito limítrofe con la municipalidad de Mérida pues a partir de allí se descendía al valle del Mocotíes, jurisdicción para la época de la ciudad serrana fundada en 1558 y trasladada en 1559 con el nuevo nombre de Santiago de los Caballeros de Mérida por orden y disposición del mismo capitán Juan Maldonado a su actual emplazamiento.

Al poniente, nos lleva por sobre ásperas tierras de cujíes y ventiscas calurosas hasta el río de Cúcuta (actual río Pamplonita) que en el siglo XVI dividía los valles de Cúcuta (y ejidos de la ciudad de Pamplona) en dos partes casi simétricas para el común uso de pamploneses y sancristobalenses. No obstante, con el correr del tiempo, en el siglo XVIII, el empuje poblador de Pamplona llevó ese límite hasta el río Táchira.

Así se podrá consolidar la enérgica expresión: “¡El Táchira realiza lo que el Táchira quiere!” lanzada en el año cuatricentenario de la fundación de su ciudad capital por el último orador sagrado Mons. Dr. Carlos Sánchez Espejo con el propósito de, en palabras del Dr. Luis Hernández Contreras, “despertar la conciencia tachirense”.

¡Salud, San Cristóbal!

Bilbao, 31 de marzo de 2023

jueves, 20 de enero de 2022

San Sebastián, sus orígenes como santo patrón de la ciudad de San Cristóbal (Estado Táchira - Venezuela) │St. Sebastian: the patron saint of the city of San Cristóbal (Táchira State - Venezuela)

Imagen de San Sebastián mártir en la Catedral de San Cristóbal (Estado Táchira). Talla en cedro amargo o cedro americano realizada en 1876 por Don Atonio Dávila, en Capacho Nuevo. Foto: Pbro. Lucio León Duque (2025)

Ante la constante interrogante que se plantean propios y visitantes sobre el por qué si la ciudad de San Cristóbal -capital del Estado Táchira, en Venezuela- lleva ese nombre, su santo patrono es San Sebastián, el Profesor Samir A. Sánchez editor de Proyecto Experiencia-Arte, partiendo de la definición canónica e histórica de santo patrono de un lugar y santo titular de una iglesia, ofrece un recorrido cognitivo que intenta levantar un velo que -años de olvido y memoria colectiva desaparecida- causa divagaciones e imprecisiones, en un interesante recorrido documental de hitos a lo largo de los 422 años de vida urbana de San Cristóbal que, por antonomasia, es la ciudad cordial.

martes, 12 de octubre de 2021

Scripta in Memoriam: José Ernesto Becerra Golindano (1953-2021) │ Scripta in Memoriam: José Ernesto Becerra Golindano (1953-2021)

GentilitiumEl académico Licenciado José Ernesto Becerra Golindano, de meritoria labor en las cátedras del liceo y de la Universidad Católica del Táchira, ha colocado en manos del lector su más reciente obra, titulada "Algunos personajes relacionados con la Historia de Michelena". Repasar sus páginas, se convierte en un ejercicio donde retornan con mayor esplendor y lustre las acertadas palabras del Dr. Horacio Cárdenas Becerra, uno de los más descollantes intelectuales tachirenses de los tiempos presentes, cuando expuso: «La historia de una nación es también la de sus pueblos y de sus hombres que cumplieron con su destino en tierra adentro. No podemos renunciar a nada de la patria sin que estemos renunciado a toda ella».Con el talante serio y trato fino y selecto que le caracteriza, José Ernesto Becerra Golindano, cual rapsoda de la Grecia clásica, reconoce que la muerte tiene menos poder que el olvido, cuando se deja el nombre al pie de una palabra. Por ello, devuelve a la vida acciones y obras de aquellos tachirenses quienes, desde humanas fortalezas y fragilidades, echaron sobre sus fuertes espaldas de lugareños grandes sueños y voluntades, o todo un pueblo, como Michelena, en el caso del Pbro. Dr. José Amando Pérez o toda una nación, en el caso del General de División Marcos Pérez Jiménez. Cada vida es un ir adentrándose de modo incansable y fructífero en la historia y la crónica del Táchira, real Finis terræ del occidente venezolano, encendiendo más luces sobre el Gentilitium, esto es sobre el patrimonio o herencia de los antepasados.Como escritor, que se propone leer e interpretar los tiempos, nos conduce desde un viejo pretérito zurcido en el silencio de la levadura o fermento que se adentra en las nobles raíces de esa Lobatera viajera, itinerante y hacedora de destino del siglo XVIII, pasando por la fundación de la ciudad de Michelena, hasta llegar a la misma gente que dio continuidad a la vida del Táchira de hoy. No en vano, uno de sus hijos marcó una etapa de la historia de Venezuela, como república y como Estado, aún recordada y añorada en estos tiempos de incertidumbre y oscurantismo que nos abaten.Trece biografías nos convocan a una cita con la historia y con el paisaje físico y espiritual de esta tierra nuestra. Con la memoria de su gente sacada de entre viejos y olvidados papeles la cual, como hijos de la montaña, se acostumbró a mirar el valle y a otear altos horizontes. Esta nómina de michelenenses ilustres por su contribución al patrimonio de pensamiento, fe y acción del Táchira, es extraordinaria en número y en relieve. Nos impresiona la acumulación de las realizaciones que hicieron, en los más variados escenarios de la cultura, en el tiempo creador de los siglos XIX y XX.Los lectores, a quienes interese más el acercamiento a lo que queda oculto y precede a lo que es manifiesto de nuestra historia, apreciarán el esfuerzo del autor por poner al descubierto nuestras raíces y hacer presente a las generaciones pasadas, surgidas de la recia sustancia de la tierra madre. Con una autenticidad y vida sobria, hicieron, con menos recursos, pero con abundante voluntad férrea, indoblegable ante las vicisitudes, una inmensa obra de crecimiento material y espiritual vivido desde la fidelidad a lo eterno de su propia tradición, en épocas cuando la confluencia entre fe y razón, desde el equilibrio tomista, era capaz de superar la mera identidad entre inmanencia y trascendencia.Sin lugar a dudas, es allí donde radica el valor y el aporte principal de esta obra. En tiempos de eclipse del sentido de trascendencia, esta se difumina y disuelve. Sólo el regreso a los orígenes hará retornar a las mentes lúcidas y de sindéresis. Ellas deben levantarse sobre las ruinas de lo que fueron unos sueños de país que sofocó el subordinar el interés común a miras personales y abordar el futuro, lejos de la trivialidad. Con optimismo y franquía deberán experimentar de nuevo la trascendencia creadora que movió a las generaciones que les precedieron y así posibilitar el fijar horizontes a toda existencia humana, desde un modo de pensar y proceder ético, justo y solidario, para la construcción de una nueva humanidad en tierras tachirenses.Dr. Samir A. SánchezCronista Emérito de la ciudad de LobateraEl Remanso de Santiago, San Cristóbal, Julio de 2020.

sábado, 19 de septiembre de 2020

'Opus Aarchitectonicum' o lecturas didácticas para recordar el viejo y nuevo arte religioso arquitectónico tachirense. La imagen de San Cristóbal en la Catedral de San Cristóbal │ Sacred and Legendary Art in the San Cristóbal's Cathedral (Táchira - Venezuela)

El San Cristóbal de la Catedral de San Cristóbal

Enmarcada entre dos columnas de capitel corintio sobre las que gravita un entablamento finalizado en frontón triangular, y sobre un altar tridentino (de retablo con tabernáculo y mesa de altar adosada a la pared oriental del templo), en estilo toscano y esquema geométrico modular neorrenacentista, mármoles italianos blancos y policromados (del tipo cipollini, también denominado mármol de Caristo, adquirido y traído de Pietrasanta, Toscana, Italia), se puede apreciar la imagen de San Cristóbal mártir de Licia.

Es una talla en madera de cedro amargo o cedro americano (cedrela odorata) y policromada, de fines del siglo XIX, que se conserva en la capilla de San Cristóbal, inmediata al altar mayor y preside la nave de la Epístola o nave sur de la Catedral de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.

© Proyecto Experiencia Arte / Experience Art Project 2012-2020. Algunos derechos reservados. Los derechos de autor de las fotografías pertenecen a cada fotógrafo, grupo o institución mencionada.

1.jpg)

.jpg)